【柳氏医派】蔡剑前: 医经学派源流考——兼述柳少逸对《内经》针法针方的研究

医经学派源流考

——兼述柳少逸对《内经》针法针方的研究

(代序)

《内经》的产生,约在“诸子百家”,学派林立,群星灿烂,百家争鸣的战国时期。当时各家学说纷纭,思想活跃,即使班固《汉书·艺文志》著录名家著作189种,也未能概括这个时期的全部著作。诸家的思想对医学影响最大当是阴阳家和五行家。所以《内经》的成篇是吸收了春秋战国时期的科学文化知识而形成了这一博大精深的医学体系。据《汉书·艺文志·方伎略》所载,《黄帝内经》曾以18卷与《黄帝外经》37卷、《扁鹊内经》9卷、《扁鹊外经》12卷、《白氏内经》38卷、《白氏外经》36卷、《旁经》25卷等七部医经传世;同时尚与《汤液经法》等十一部经方一并传世。从而派生出了“黄帝学派”、“扁鹊学派”、“白氏学派”的医经家,以《神农本草经》、《汤液经法》(又名《伊尹汤液》)为内容的经方家。《方伎略》含医经、经方、房中、神仙四类。“方伎者,皆生生之具。”“医经者,原人血脉、经落、骨髓、阴阳、表里,以起百病之本,死生之分,而用度箴石汤火所施,调百药齐和之所宜。”“经方者,本草石之寒温,量疾病之浅深,假药味之滋,因气感之宜,辩五苦六辛,致水火之齐,以通闭解结反之于平。”“方伎三十六家,八百六十八卷”,现今只有《黄帝内经》传世。而《黄帝内经》中所引用的古医籍,计有《五色》、《脉度》、《揆度》、《奇恒》、《九针》、《针经》、《热论》、《刺法》、《上经》、《下经》、《本病》、《阴阳》、《阴阳十二官相使》、《金匮》、《脉经》、《从容》、《刑法》、《太始天元册》、《大要》、《脉要》、《脉法》等21种,而今亦均已失传,其内容或散见于《黄帝内经》中,或散见于后世的其它医学典籍中。古医籍《九针》、《针经》、《刺法》等当是经络学说及针灸学的专著。然而其中的“针法”、“针方”也湮灭于历史的长河中了。至隋唐,针法、针方失传,故孙思邈《千金方》、王肯堂《外台秘要》,也只有灸法而无针法。于是探求、挖掘、传承古针法、针方成为一个重要的课题。

少逸先生认为:《内经》的成篇,已有五千余年的历史,历经战火、瘟疫,仍保留下来,就其理论体系而论,在今天,仍有效地指导着我们的临床实践,就其针法、针方而言,乃是行之有效之经验积累。故而《内经》乃“医理之总汇,临证之极则,此不度江河万古流也”。正是因为中医理论体系的形成,为数千年来中医学的发展,奠定了雄厚的理论基础和坚实的临床实践,故被历代医家奉为“医家之宗”。《内经》分《素问》、《灵枢》两部分,而《灵枢》中诸篇多为阐发经络学说,及针法针方的内容。同时,从《内经》及《史记·扁鹊仓公列传》中所记述的扁鹊医疗活动,均可窥见医经学派和医经家的这一学术特点。“疾之居腠理也,汤熨之所及也;在血脉,针石之所及也;在肠胃,酒醪之所及也。”此乃《传》中所表述的扁鹊医学流派的治疗方法。即以针灸、按摩术为主要医疗方法的医学流派。从古籍由简而繁的发展趋势来看,《白氏内外经》应晚于《黄帝内外经》,当更晚于《扁鹊内外经》。司马迁在《史记·太史公自序》中称:“扁鹊言医,为方者宗,守数精明,后世修序,弗能易也,而仓公可谓近之矣,作《扁鹊仓公列传第四十五》。”秦越人以其高超的济世之术,神奇的愈疾之法,创建了扁鹊医经学派之学术体系,在《史记》中有“扁鹊言医为方者宗”之誉,从而确立了其为一代宗师的历史地位,所以又成为太史公在《史记》中为医家立传第一人。由此可见,在秦越人之前并无黄帝及白氏医学流派的存在,其医籍或为先秦哲人在《扁鹊内外经》的基础上扩充而成。于是形成了源于扁鹊医学流派的黄帝医学流派,但司马迁仍称“扁鹊言医为方者宗”,“至今天下言脉者,由扁鹊也”。故而传承扁鹊之术,研究《内经》针法、针方,乃是宏扬医经学派学术体系的重要工作。

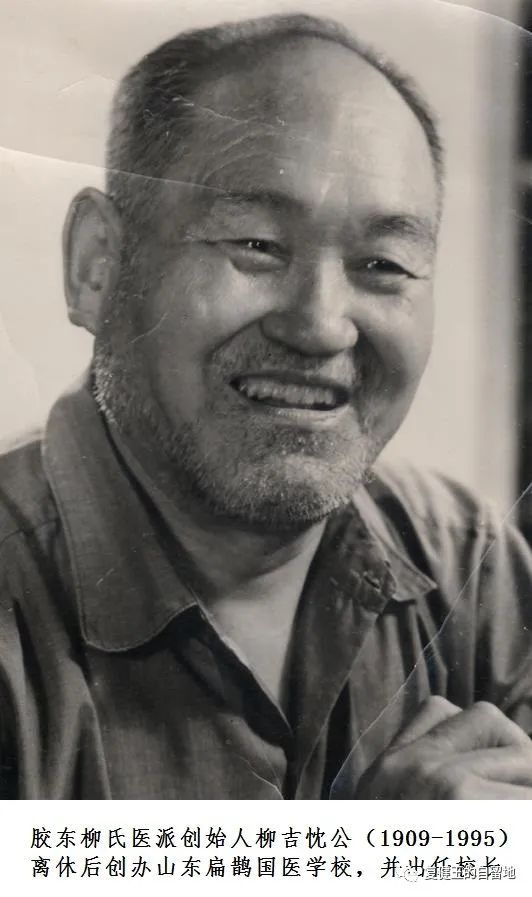

《礼记》云:“医不三世,不服其药。”唐·孔颖达《礼记正义》注云:“三世者,一曰《黄帝针灸》,二曰《神农本草》,三曰《素女脉诀》。”清·王士雄云:“脉诀可以察证,针灸可以去疾,本草可以辨药,非是三者不可以言医。”“脉诀”即今之《素问》,“针灸”即今之《灵枢》。柳少逸先生告云:“其父吉忱公课徒先从中医典籍起,强调必须打下一个坚实的理论基础,方可言医。”于是,有“理必《内经》,法必仲景,药必《本经》”之训。其习医之初,吉忱公要求其不但要精研药物疗法,尚要精通针灸、推拿诸非药物疗法,不可将其视为“雕虫小技”,要使针灸、推拿疗法提升到学科建设的平台上来。并以唐·孙思邈“知针知药,故是良医”语劝学。故而学研《内经》,探求经络学说及针法、针方并验于临床,是柳少逸先生传承医经学派的重要课题。其针术,宗《内经》之法,取穴少而精。针刺时间和深度不越《内经》之法门。每有心得,便爰于笔端,并进行学术讲座。于是,经年之积,而有《<内经>针法针方讲记》结集,此其医经学派传承之实录也。

宋·王惟一《新刊补注铜人针灸图经》云:“经络者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通。”宋·窦材《扁鹊心书》云:“学医不明经络,开口动手便错。盖经络不明,无以识病证之根源,究阴阳之传变。”此即读《内经》,明经络之谓也;《灵枢·根结》篇云:“上工”“必审五藏变化之病,五脉之应,经络之实虚,皮之柔粗,而后为之。”此乃《内经》用针之要也;《素问·阴阳应象大论》云:“善用针者,从阴引阳,从阳引阴,以右治左,以左治右,以我知彼,以表知里,以观过与不及之理,见微得过,用之不殆。”此乃“善用针者”临床施治之大法也。诚如明·张景岳所云:“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷;善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭。”《灵枢·本输》篇云:“凡刺之道,必通十二经络之终始,络脉之所别处,五输之所留,六府之所合,四时之所出,五藏之所留处,阔数之度,浅深之状,高下所至。”此乃立方取穴针刺之道也。当然传承《内经》之针法、针方,不是“厚古薄今”,表述的是《内经》针灸术,乃为今天针灸学之源头活水。若说《灵枢》是中国医学史上针灸学的第一次理论与临床的总结,而晋·皇甫谧《针灸甲乙经》乃《灵枢》以降现存的较早的针灸学专著,为针灸学发展史上又一次的理论与临床的总结。故吉忱公又要求少逸先生习针灸术,不但要熟谙脏腑经络学说,尚须明晓《内经》针法、针方,尚须学研《甲乙经》以降历代针灸著作。故而有“治宗《内经》,方参《甲乙》”之训。少逸先生倾毕生所学,验于临床,有《经络腧穴原始》结集付梓。鉴于该集乃泛论经络、腧穴之作,未能详细地论述《内经》的针法、针方,故其另辟一径,专论《内经》针法、针方,以翼医经学派针术之传承。该书有清晰的脏腑经络辨证论治体系,及详尽的针刺方法,和取穴少而精的临床特点。故该书乃其理必《内经》的实践之作。

少逸先生案头有一砚,砚铭曰:“百川学海至海,丘陵学山不至山。”时维1975年,乃其自镌汉·杨雄《法言·力学》之句。少逸先生是一位医教双栖人才,作为医师践行治病救人为己任;作为教师,实施教书育人做传道计。因其医教不疲,笔耕不辍,成绩显著,2005年被山东省人事厅、教育厅授予“山东省民办教育先进工作者”光荣称号,并记二等功。其一生,强学力行《礼记》“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”中庸之道。故而著述等身。诚如俗语所云:“学问无大小,能者为尊。”今值其著《<内经>针法针方讲记》结集,阅其书,撰此文,斯为引言。

蔡剑前

二零一六年十一月于泉城

【注】本文选自中国中医药出版社·柳少逸著《<黄帝内经>针法针方讲记》,为该书代序,作者蔡剑前,主任中医师,原山东省中医药管理局局长,中华中医药学会常务理事,中华中医药学会膳食专业委员会主任委员。